と対象者

| 分かりやすさ | |

| 重要度 | |

| お役立ち度 | |

| 対象者 | 不動産を相続したものの使う予定がない方 |

使い道のない土地を相続してしまったらどうなる??

相続したものの、使う予定がなかったり、使い道のない土地だった場合、いったいどうなってしまうのでしょうか?

土地は、利用の有無に関わらず、様々な管理費用が掛かってきます。

まず、代表的なものは固定資産税です。都市部では年間数万円~数十万円もの金額になりますし、

地方であっても、年間数千円~数万円程度はかかってしまいます。

これが数年単位に渡ってとなると結構な負担になりますよね。

他には、例えば草木が生い茂ってきたら整備したり、建物が残っていたら維持・管理費用も掛かってきてしまいます。

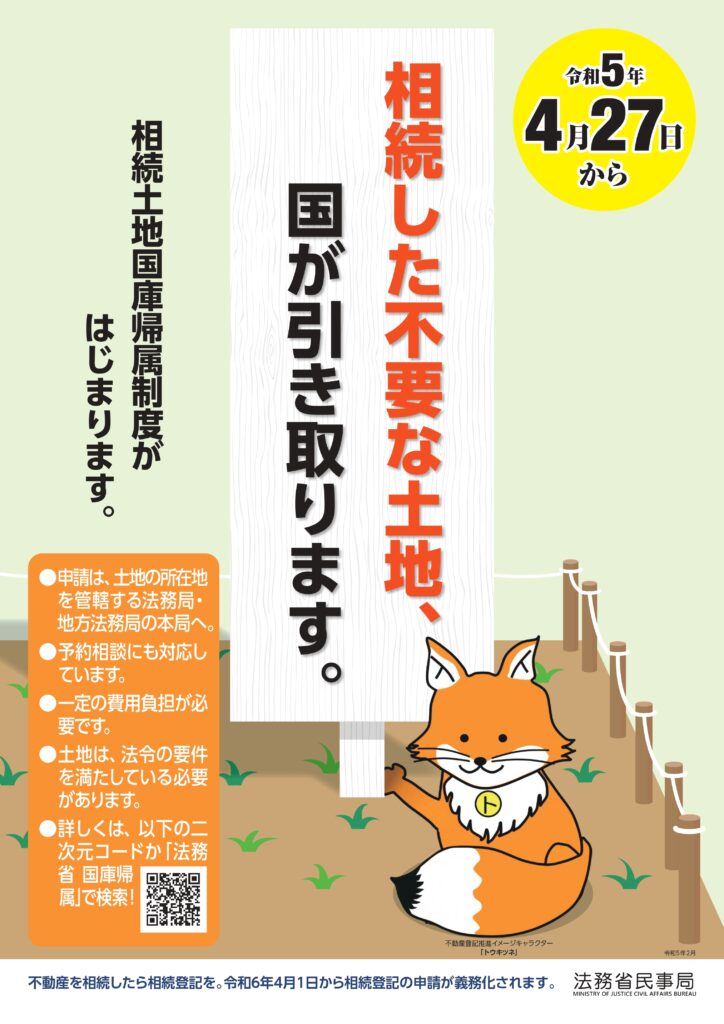

そうした土地を今後も利用する予定の無い方においては、2023年(令和5年)4月27日よりスタートした、

相続土地国庫帰属制度の活用を検討してみるとよいでしょう。制度の詳細は次章にて説明していきます。

相続土地国庫帰属制度を利用できる人は?

本制度は、簡単に言うと「相続で取得した土地が不要なら、国に対して放棄が出来る」というものです。

では、制度の詳細を見ていきましょう。

利用申請できる人は次のとおりです。

いくつかのパターンがありますので、ひとつずつ具体例で説明していきます。(以下の図の一部は法務省HPより引用)

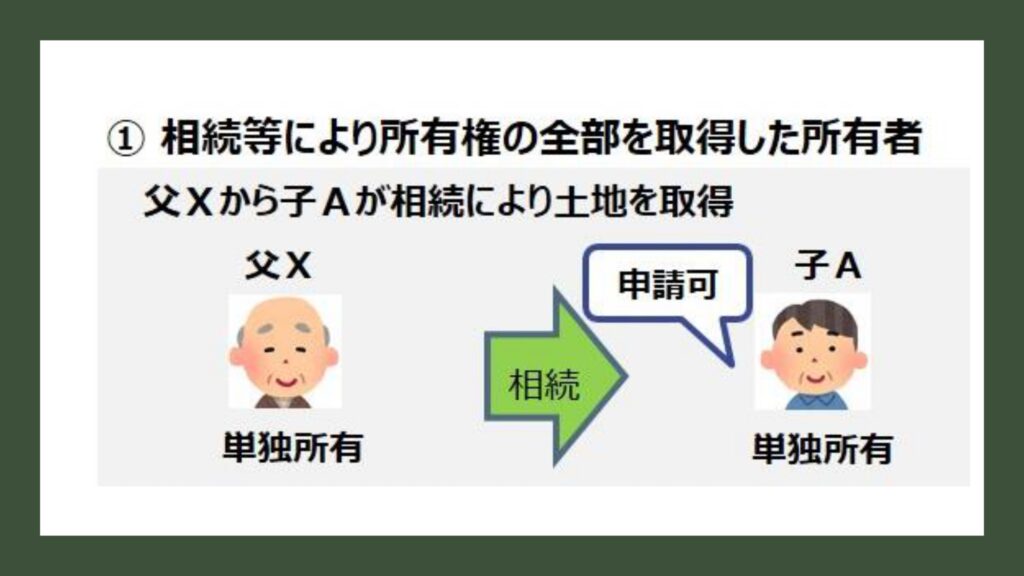

最も典型的な例としては、父Xから「相続」により土地の権利の全てを取得した子Aです。Aは、本制度の利用が可能です。

しかしながら、もし仮に父Xが子Aに対して、「生前に贈与した」ですとか「Aは子ではなく孫(孫であっても法定相続人であれば利用可)」と言ったような場合ですと、本制度の利用はできません。

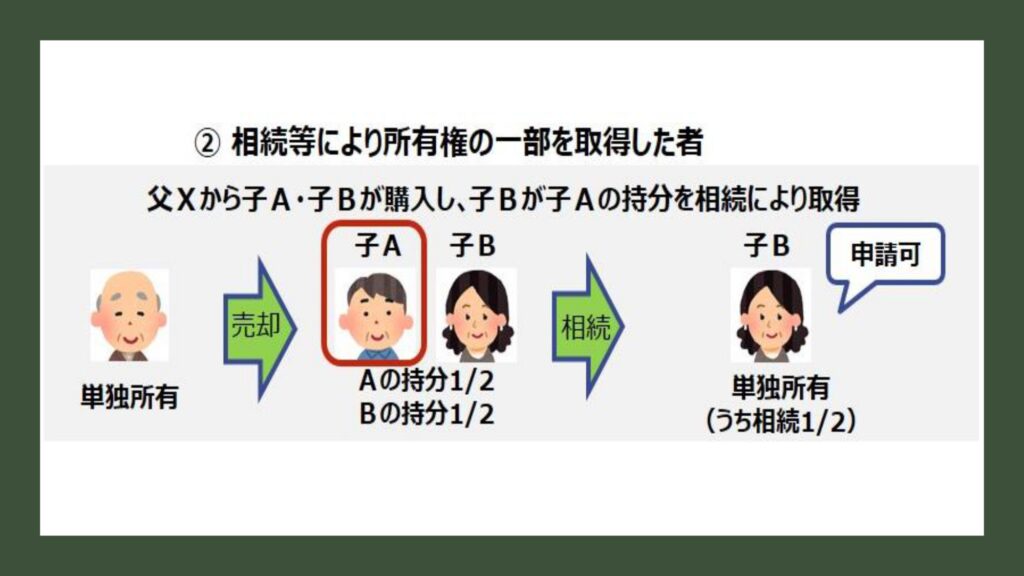

この例を補足すると、以下の通りです。

・元々は父Xが単独で所有していた。

・父Xは、子Aおよび子Bに対して、1/2ずつを生前に売却していた。

・父Xに次いで、子Aも亡くなった事で、子Aの持分1/2を、子Bが相続した。

⇒最終的に、子Bが単独で所有することになった。

子Bは、持分1/2を父Xより「売買」で取得し、残りの1/2を子Aより「相続」で取得しています。

持分の内、一部でも「相続」によって取得していれば、本制度は利用申請が可能です。

共有者

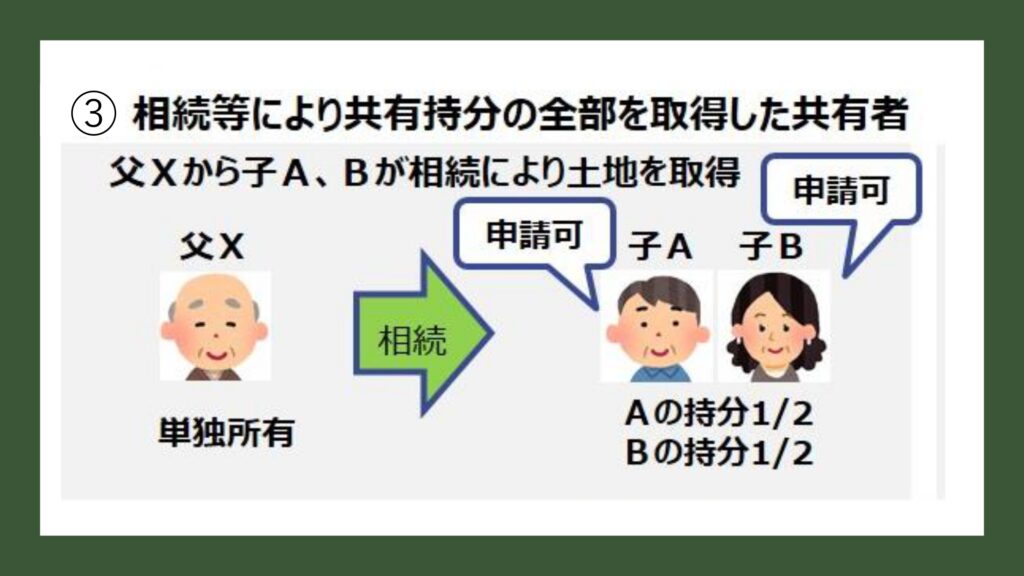

③は、例①の相続人が子A一人であったものが、子Aと子Bの二人になったパターンです。

相続人が複数であっても、本制度の利用申請は可能です。(ただし、共有者全員で利用申請を行う必要あり)

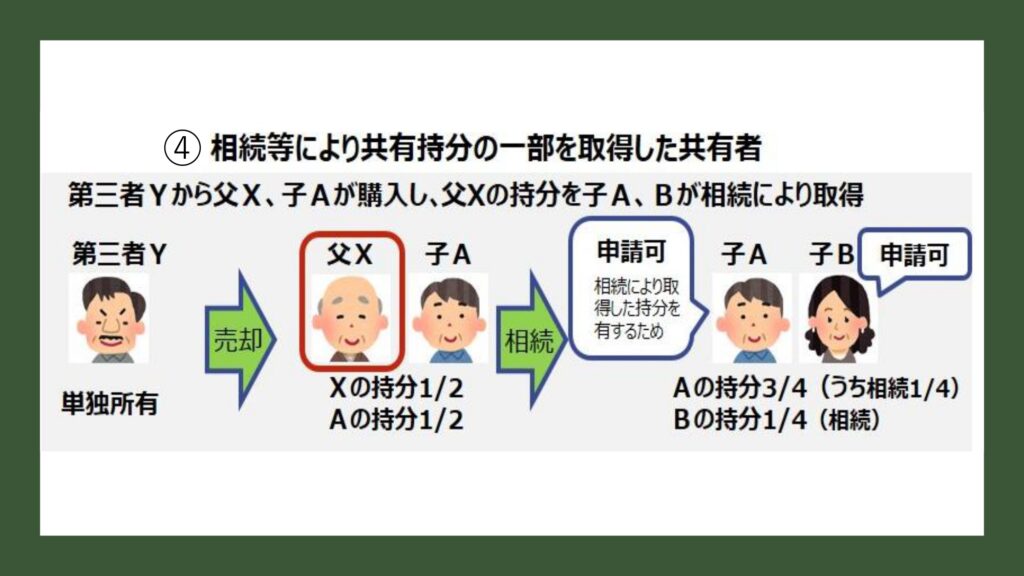

・父Xと子Aが共同で、第三者Yより不動産を購入した。

・父Xが亡くなった事により、父Xの持分1/2を、子Aおよび子Bが1/4ずつ相続した。

⇒最終的に、子Aが3/4、子Bが1/2を所有することになった。

子Aは、元々持分1/2(=2/4)を購入しており、更に父Xより1/4を「相続」で取得しています。(合計3/4)

子Bは、父Xより1/4を「相続」で取得しています。

本例の場合、子Bは「相続」で持分を取得していますので、申請利用が可能ですが、

更に子Aも、自身の持分の一部を「相続」で取得しているため、申請利用が可能です。(いずれもABが共同して申請利用を行う必要があり)

以下法務省の見解を元にすると、仮に子Aが、父Xの持分1/2を全く相続しなかったとしても、子Bが「相続」を理由に取得しているため、本制度の利用申請は可能です。

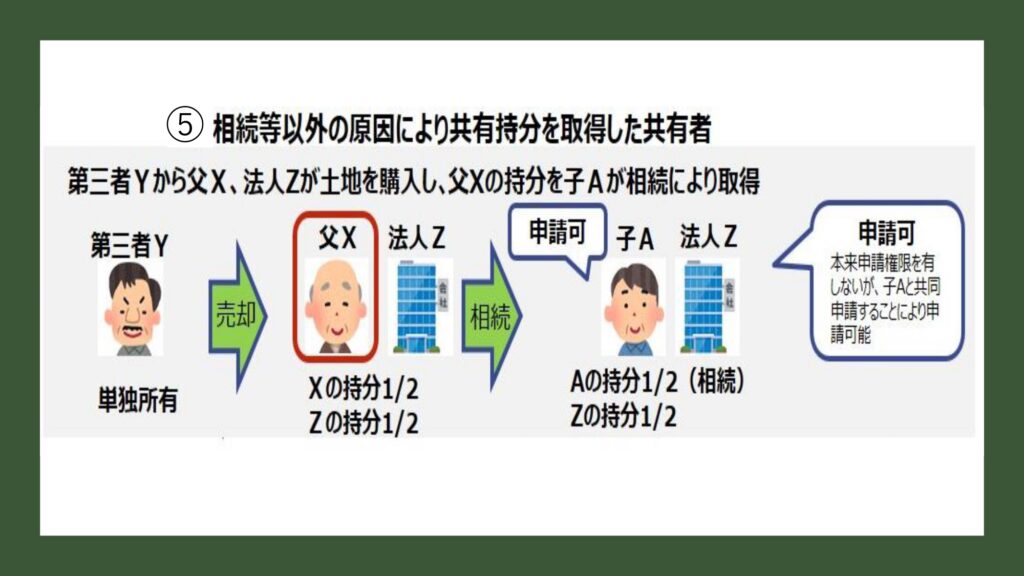

土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

法務省 相続土地国庫帰属制度の概要

上記の様な場合、法人Zは土地の取得原因が「相続」ではありませんが、子Aが父Xより「相続」によって取得しており、子Aと法人Zが共同して行うことによって、本制度の利用は可能です。

○施行前(R5.4.27以前)に相続した土地も対象です。

本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。

例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

放棄できない土地もあるの??

いかなる土地でも、国に対して放棄できるわけではありません。

本制度は、「1」そもそも申請すら出来ない土地、「2」国による引き取りを承認しない土地として、次のような要件を挙げています。

「1」そもそも申請すら出来ない土地

- 建物がある土地

- 担保権や使用収益権が設定されている土地

- 他人の利用が予定されている土地

- 土壌汚染されている土地

- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

「2」国による引き取りを承認しない土地

- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

「1」については、建物が残っていないかどうか、抵当権や質権などがついていないか、土地が汚染されていないか、土地の境界が不明で争いが起こっていないかなど、形式的に判別できることが要件となっています。

「2」については、国が管理していくにあたって、手間がかかりそうな場合は承認しないこともあるよ、ということでしょうか。国としても、利用価値が全くないような、ガラクタ同然の土地は引き受けられないよ、という事だと思われます。

そもそも、相続放棄地や空き地問題を発端にして始まった制度ですので、ある程度の利用価値がある場所が候補になってくるんだろうなと予想しています。

引用元:法務省 相続土地国庫帰属制度の概要

利用申請先はどこなのか?

申請先は、放棄したい土地の所在する都道府県の法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。

最寄りの法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付はできない場合がありますのでご注意ください。

関東一都三県の相談先は、以下の通りとなります。

・東京都・・・東京法務局/千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎

・神奈川県・・・横浜地方法務局/横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎

・埼玉県・・・さいたま地方法務局/さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)

・千葉県の場合・・・千葉地方法務局/千葉市中央区中央港1丁目11番3号

申請手数料はかかる?

本制度の利用にあたっては、審査手数料として14,000円(土地一筆につき)がかかります。

あくまで審査のための手数料であり、もし仮に引き受けが出来ないとなった場合であっても、戻ってきませんのでご留意ください。

国への放棄が認められた後はどうなる?

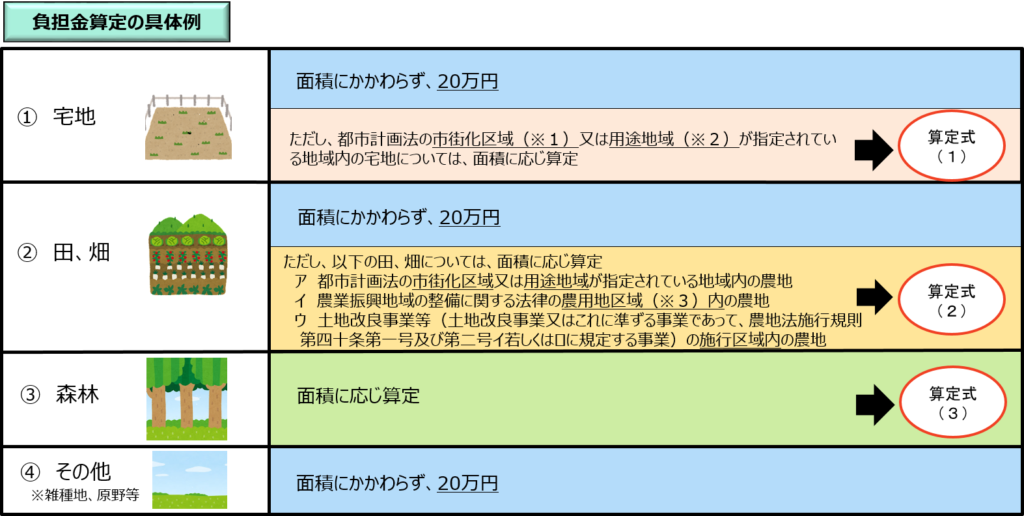

国が管理を認めた場合、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、元々の所有者が管理費用の一部を負担することになっています。

そのため、土地の国への放棄が認められた場合は、承認された土地について、国有地の種目ごとにその管理に要する費用(10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金)を納付しなければならないとされています。

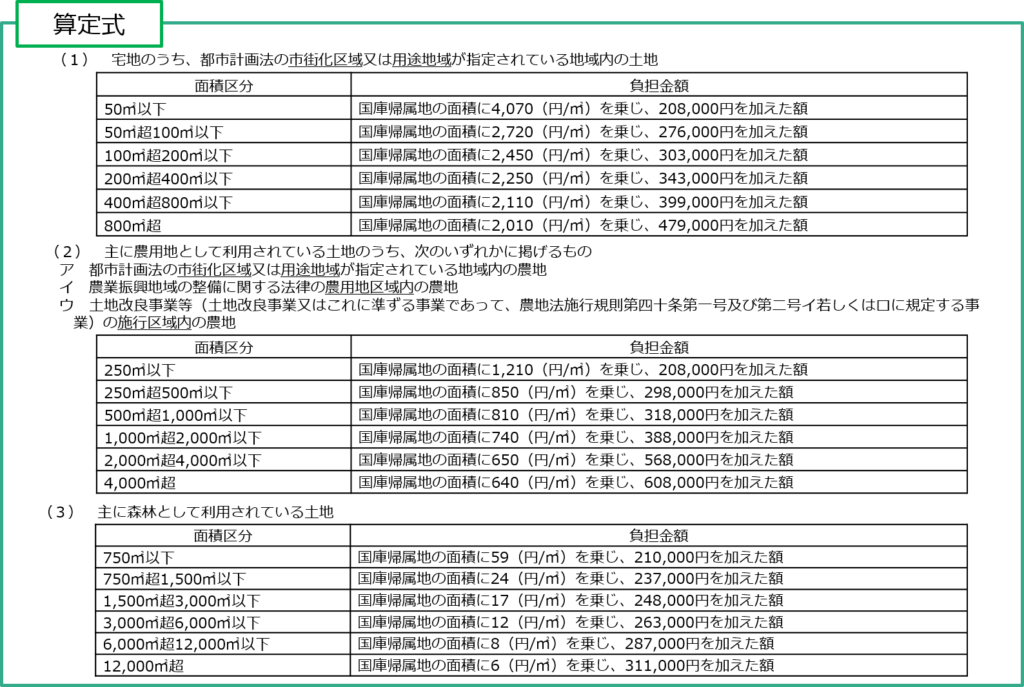

負担金の額については、以下法務省のホームページからの抜粋に具体的な額もしくは算定式が掲載されていますので、参考までに掲載します。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

(法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金)

まとめ

土地を相続したけど使う予定がない、いらないから放棄したい、という方にとって、

今回ご説明した「相続土地国庫帰属制度」の利用に向けて、少しでも参考になったでしょうか。

当事務所では、ご相続の際に不要になった土地についての放棄の手続きの他、不動産の売却や贈与など、不動産の処分にあたったの様々なご相談を承っております。

より詳しく相談したいと思った時、多くの専門家事務所は平日日中しか対応していない事も多く、また役所や機関ごとにやり方も違っていて、とても不便にお感じになるでしょう。

当事務所では、元信託銀行員の経験を活かし、信託銀行以上のサービスを、低料金にて提供しております。

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

また、合わせて相続税が心配な方、税金対策の相談をしたい方向けに、以下のサービスをご紹介します。

相続税がかかるかどうかを判断するためにも、こうしたサービスの検討をしてみるのもお勧めします。

【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】