と対象者

| 分かりやすさ | |

| 重要度 | |

| お役立ち度 | |

| 対象者 | 老後に自分でお金の管理ができるか心配な方、遠方の親の老後が心配な方 |

「老い支度」に向けた準備とは?

元気なうちの「老い支度」として、「自分のお墓の準備」や「お葬式の準備」をされている方は多いと思います。

一方で、「財産管理」「介護や生活面での手配」についても、準備はされていらっしゃるでしょうか。

もちろん、こうした準備など不要で、”達者でぽっくり”、”最後まで元気”、”大往生を遂げた”、となることが最も幸せかもしれません。

しかし、そうした人生の最期を送れるかどうかは、はっきり言って誰にも分りません。

判断能力が低下したり、病気やケガで身体が不自由になることで、若いころなら問題なくできたことが、年齢とともに出来なくなってしまうといった可能性も十分に想定しておかなければなりません。

ご自身の老後について、判断能力を失う前に積極的に向き合い、頼れる親族が近くにいない場合には、自分の老後を誰にどう託すのかを決めておくことが必要な時代です。

もし、ご自身の財産で「人生の最期までご自身の望む形で暮らしたい」とお考えなのであれば、

成り行き任せではなく、ご自分で、老後への備えを計画的に行っておくことが必要です。

老いに備える「任意後見」とは?

任意後見とは、まだ自身の判断力があるうちに、判断力が低下したときに備えて、自分が信頼できる人を後見人として、具体的にどのようなことを頼むかを、事前に決めることが出来るものです。

一般的によく聞く「成年後見人」と比較して、「自身の信頼できる人」を「自身で選べる」という点が、最大の特徴です。

(成年後見人は、候補者の希望を申し立てることはできますが、最終的には家庭裁判所が選んだ人が後見人となるため、希望が必ずしも通るとは限りません。)

判断能力が十分にある間は、ご自身で財産の管理や生活上の手続きを行い、判断能力が低下してきた際には、自身に代わって任意後見人にこれらの業務を委任するという形をとることで、スムーズな老後を迎えることが出来ます。

認知症ではないものの、病気やケガなどで体が不自由になってしまう場合に備えて、任意後見契約とは別に、「財産管理等委任契約」を結んでおくと、老後の生活をより安心して迎えることが出来るでしょう。

任意後見契約の内容は?

高齢者本人(委任者)が、信頼して任せたい人(受任者)に対して、「自分の財産や介護・生活面について、管理や手続きを行うための権限を与える契約」です。

契約を交わした後であっても、実際に判断能力が低下するまでは、これまで通り自分でできることには何ら変わりは無く、高齢者本人(委任者)自身で様々な事を行うことが出来ますし、逆に言えば受任者は何も行う権限は持っていません。

更には、任せる人(受任者)に対して、何をどこまで任せるのかも、自由に決めることが可能です。

【代理権の例】

①生活費・療養費・介護費用等のための預金の引き出しや支払い

②ヘルパーとの契約、福祉関係施設やへの入退院手続き

③貯金や不動産などの管理

④介護保険の手続き(要介護認定の申請、各種介護事業所との契約の締結など)

⑤重要書類(通帳、キャッシュカード、保険証、不動産権利証など)の預り など

※上記の他、委任者の希望に応じて、内容を決定していきます。

任せる人(受任者)は、親族や友人・知人など自由に選ぶことが出来ます。

もし周りに信頼できる人がいない、親族がいても迷惑を掛けたくないと考える人などは、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家に依頼する事もできます。

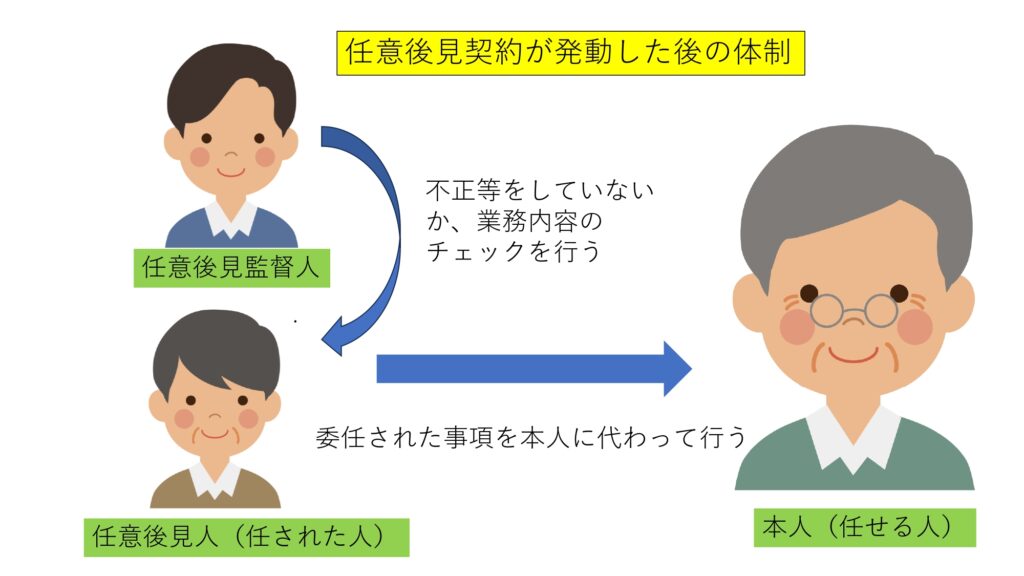

更に、実際に任意後見人が業務を開始した際には、裁判所が選任した「任意後見監督人」がチェックすることになっていますので、任意後見人の不正防止を図ることも出来るようになっています。

任意後見契約の作成は必ず「公正証書」で行う

任意後見契約は、法律によって公正証書で行うこととされています。

それは、法律的な仕事に精通した公証人の元で、本人の意思を確認し、契約内容がきちんと法律に従ったものとなるようにするためです。

なお、繰り返しになりますが、任意後見契約を締結しただけでは、直ちに後見業務はスタートしません。

依頼する本人の判断能力が低下しなければ、契約の効力は発行しません。

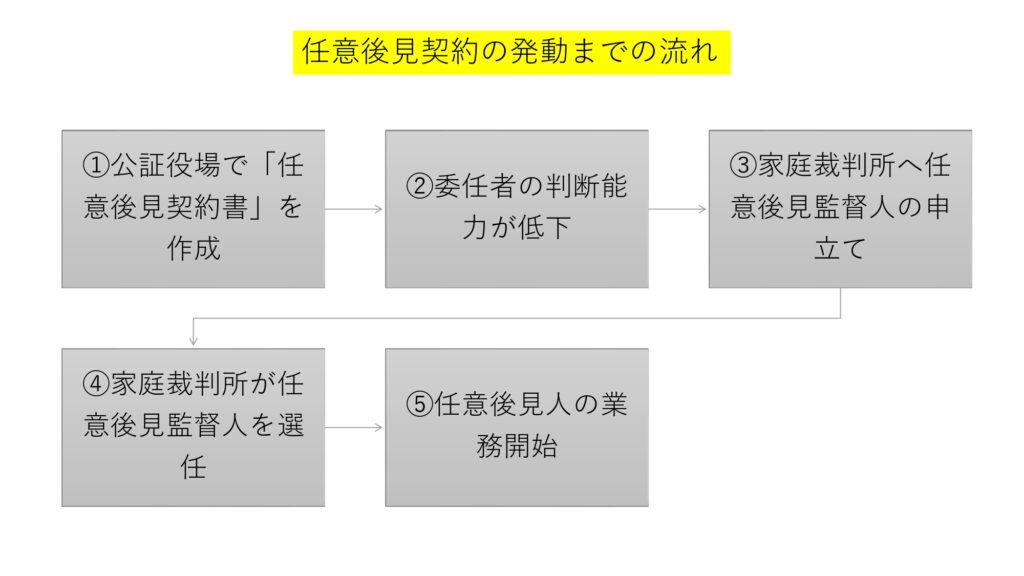

任意後見契約の発動までの流れは?

本人の判断能力が低下した際に、本人や家族、受任者(任意後見を任された人)が、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申し立てることで、後見がスタートします。

家庭裁判所によって、任意後見監督人が選ばれた時点から、任意後見契約は効力を発揮し、任意後見人が開始することが出来るようになります。

任意後見契約が発動すると、法務局にその旨が登記されます。

登記された内容を証明する「登記事項証明書」を取得することが出来ますので、

この証明書を金融機関や役所などへ提出することによって、受任者が代理権を持っていることを証明することが出来るようになります。

任意後見契約の契約タイミングはいつが良いのか?

任意後見契約の締結のタイミングとしては、以下の3つが考えられます。

原則は①になりますが、健康状態等を考慮し、②も合わせて検討すると良いでしょう。

③は後々のトラブルに発展する可能性があるため、慎重な対応が必要です。

①本来型・将来型

本人の将来の判断能力の低下に備えるもの。本人が不安に感じた時がベストのタイミング。

②移行型

「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」を同時に締結しておく。

本人の判断能力が十分にあるときは、財産管理等委任契約のみ効力が発動しており、

預貯金の引き出しや費用の支払いなど、本人が希望する業務だけを受任者に依頼する。

本人の判断能力が低下した時点で、任意後見契約に移行する。(この時点で、財産管理等委任契約は失効する。)

③即効型

既に判断能力が低下しているが、一時的に回復したときに、任意後見契約を締結する。

契約締結後、直ちに任意後見監督人の選任を申立てて、任意後見契約を発動させる。

※本人の判断能力が回復していたのかどうかが、後々トラブルを招く可能性あり。

任意後見契約と併せて検討しておきたいことは?

任意後見契約の締結の際は、合わせて次の契約も締結しておくことで、より本人の備えにつながります。

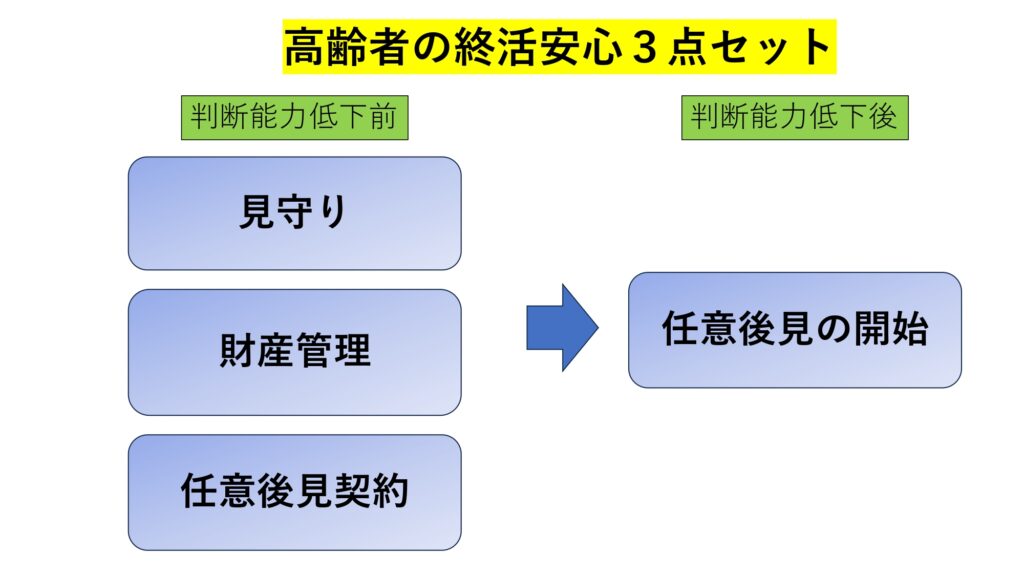

①見守り契約

定期的に本人へ連絡をとったり、訪問して様子を確認する。

任意後見人が定期的に本人とコミュニケーションを取りつつ、健康状態等を確認する事で、本人の変化に気づくことが出来る。

後見が必要だと判断した場合は、家庭裁判所へ任意後見監督人の申立てを行うことで、契約の履行が出来る。

②財産管理等委任契約

判断能力には問題ないものの、健康上の理由等により、本人が銀行や支払手続き等が行えない場合に、

本人に代わって各種の手続きを代行して行ってくれる。

まとめ

任意後見契約の利用が適している方としては、判断能力の低下は今はまだないけれど、将来判断能力が低下したときに、成年後見制度のように裁判所が選んだ後見人ではなく、ご自身で後見人を選んでおくことで、より安心した日常生活を送りたいと考える方と言えるでしょう。

任意後見契約は、元気なうちから将来の判断能力の低下に備えることが出来、利便性が高い契約ということができるでしょう。

当事務所では、任意後見契約の他、見守り契約や財産管理等委任契約などの利用や契約書の作成についてご相談を承ります。

また、来年(2024年)春を目標に、訪問看護ステーションの開設を進めており、看護師と司法書士が連携して、より高齢者の方が安心した老後を過ごせる体制を作っていく予定です。

連携例としては、見守り契約を結んだ方に対して、健康に不安がある方は看護師が訪問したり、外出時の付き添いなどにも対応をしてまいりたいと考えております。

実際に終活として安心の各種契約に興味を持った際に、より詳しく相談したいと思った時、多くの専門家事務所は平日日中しか対応していない事も多く、また役所や機関ごとにやり方も違っていて、とても不便にお感じになるでしょう。

当事務所では、元信託銀行員の経験を活かし、信託銀行以上のサービスを、低料金にて提供しております。

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

また、合わせて将来の相続に備えて相続税が心配な方、税金対策の相談をしたい方向けに、以下のサービスをご紹介します。

老後への備えと合わせて、相続税対策を検討してみるのもお勧めします。

【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】