と対象者

| 分かりやすさ | |

| 重要度 | |

| お役立ち度 | |

| 対象者 | 親の老後が気になり始めた方 |

この記事では、親の老後が気になり始めた方、親の認知症が心配な方に向けて、

今注目の「家族信託」をわかりやすく解説していきます。

認知症対策に家族信託がいいって聞いたけど、正直なところよくわからない・・・。という方も多いと思います。

まずはざっくりと内容をつかんでいただき、ご自身に使えそうかどうかをお考えいただけたら幸いです。

当ブログは、「専門家が専門用語を使わず、やさしくわかりやすく相続を解説するブログ」です。

さあ、ご一緒に勉強していきましょう!

認知症に備えた対応策・【家族信託】とは?

このブログをお読みいただいている皆様の中には、親がご高齢で、近い将来介護が必要になったり、もしくは既に要介護状態の方もいらっしゃるかもしれません。

現時点ではまだ認知症が発症していなくとも、今後もし発症した場合のことを考えると、色々と心配になってくると思います。

様々な老後の問題の一つとして、ここでは「不動産や預金などの財産管理をどうするのか?」について解説いきます。

財産管理は、日々の買い物や支払といった「お金の管理(入出金、振込、受取など)」と、自宅の管理や修繕、売却などの「不動産の管理」が、老後の典型的な問題だと思います。

起こりうる問題として例えば、日々の生活費を銀行で引き出してくる、引き出したお金を保管し、いくら残っているか把握する、といったことや、毎月の自動引き落としの管理、不足金が生じた場合の対応など、これまでは何ら問題なくおこなってきたことであっても、高齢によって判断力が低下してくると上手くできない事もでてきます。

親と同居している家族がいれば、仮に判断力が低下したとしても、その方がサポートができるかもしれませんが、

高齢の親だけで暮らしている様な場合ですと、中々そうした手助けも難しいのが現状でしょう。

このような状況になった時に力になってくれる解決策の一つとして、「家族のために」「信頼して託す」事を目的として、家族信託は誕生しました。

家族信託と他の制度との違いは!?

家族信託の詳細を説明する前に、他の制度との違いを説明します。

老後や認知症に備えた対応策として、よく皆様が耳にするのは「成年後見制度」ではないでしょうか。

他にも、遺言やエンディングノートなど、終活関連のワードが沢山出てきて、何がどう違うのかが分かりにくいという声もよく聞く話です。

本ブログでは「認知症に備えた対応策」をキーワードにしていますので、認知症への備えとして使われる「成年後見制度」と、家族信託との違いを説明していきます。

最も大きな違いは「認知症になる前か・なった後か」

成年後見制度と家族信託の最も大きな違いは、利用する場面として「本人(親)が認知症になる前か、それとも認知症になってしまった後か」によるものです。

成年後見制度は、認知症の程度にもよりますが、基本的には「認知症になった後」に利用する制度です。

従って、本人(親)ではなく、周りの人が「本人にとって良いだろう」ということを想像して、生活面のサポートや財産の管理を行っていきます。

一方、家族信託は「認知症になる前」から利用できる制度です。

本人(親)がまだ判断力が十分にある段階で、もしも認知症になった時に備えて、「信頼できる人に」「頼みたい内容をあらかじめ頼んでおく」ことができるため、本人(親)の希望や考えに沿った形で、周りがサポートすることが出来ます。

| 成年後見制度 | 家族信託 |

|---|---|

| ・本人(親)が認知症になった後から利用開始 | ・本人(親)が元気なうちから利用開始できる(当然、認知症になった後も継続して利用できる) |

| ・本人(親)に代わって「成年後見人」が様々な判断を行うため、それが本人の意向に沿っているかどうかは必ずしもはっきりしない。 | ・本人(親)の希望に沿って、代理権を付与することが出来る。 |

| ・監督権限は「家庭裁判所」にあるため、本人(親)にとって良いと思われることであっても裁判所が許可しないと、財産の処分や管理が自由に出来ない。 | ・認知症になった後も、事前の本人(親)の希望に沿った財産の管理や処分が行える。 |

| ・一度成年後見人がつくと、本人(親)が亡くなる最後まで外すことが出来ない。(第三者が後見人の場合は、報酬を払い続けなければならない。) | ・依頼する人(受託者)との間で、報酬を払うかどうかを自由に決められる。 |

上記の比較表を見ていただいた通り、成年後見制度は本人(親)が既に認知症になった後に利用される制度でもあるので、

ある意味で「融通が利かない」のが最大の欠点です。

費用の面でも、第三者が成年後見人に就任した場合は、裁判所が決めた報酬(月約2万円~)を、本人が亡くなるまでの間払い続けなければなりません。

個人的にはこの制度には大きな問題点があると思っています。

例えば、遺産分割や不動産の売却などの高度な判断を要求される場面では専門家(弁護士や司法書士など)が後見人になるとしても、それが終わったら、家族へ引き継ぐことで、後見報酬の支払いが不要となるなどの対策が必要ではないかと考えます。

このように、「必要な時以外にも報酬を払い続けるのはおかしい!」「本人の意向に沿った財産管理がしたい!」といったニーズをお持ちの方は、家族信託の利用を検討してはいかがでしょうか。

家族信託の仕組みとは!?

ここからは、具体的に家族信託の制度や仕組みについて解説していきます。

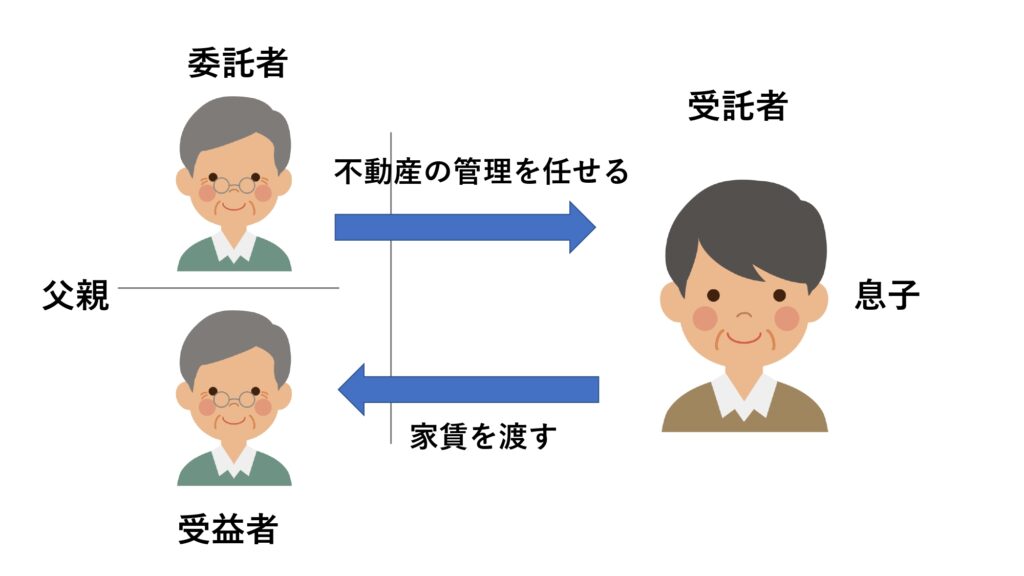

例として、父親が賃貸不動産を所有し、安定した家賃収入を得ていたとします。

(なお、家族信託の利用は、必ずしも賃貸不動産でなくても、自宅不動産でも構いません。自宅のみの方は、自宅に読み替えてお読みください。)

父親は高齢になってきたため、今後の不動産の管理を少しずつ息子に任せたいと考え始めました。

そこで、父親はまだまだ元気ではあるものの、息子に不動産の管理や処分に関する権限を与えて、

細かな事務作業、賃借人との交渉、管理会社とのやりとりなどを任せることにします。

ただし、定期収入である家賃は、父親が引き続き受け取っていきたいと考えています。

このとき、父親を委託者(いたくしゃ)とし、息子を受託者(じゅたくしゃ)とします。

そして、家賃を受取るのは父親ですので、受益者(じゅえきしゃ)も父親とします。

父親が認知症になる前に、息子に不動産に関する権限を与えておくことで、

もしも自分が認知症になってしまったとしても、賃貸経営を続けることが出来ます。

また、追加物件の購入や、市況が良い時の売却なども、信託の内容に盛り込んでおくことで、

父親に代わって息子がそれらを行うことが出来ます。

家族信託の設定方法

家族信託を設定するためには、当事者である委託者(前の例では父親)と受託者(息子)が、契約を交わすことが必要です。

信託契約書は、以下の理由により公正証書で作成する方が良いでしょう。

- 第三者から見たとき、契約の信頼性が高い。(=受託者である息子の代理権限が示しやすい)

- 改ざんや偽造がない。

- 紛失しても再発行が可能。

契約書の内容は、以下の点に留意しながら、委託者(父親)の意向に沿った形で作っていきます。

- 「目的」(何のために行うのか?)

- 「期間」(いつからいつまで権限を与えるのか?)

- 「信託財産」(任せる財産は何か?)

- 「管理方法」(どんな形で財産を管理してほしいのか?)

- 「解除・終了」(契約を解除したい場合や終了する場合はどういったときか?)

もしも家族信託に興味を持った際には、少なくとも上記の点を明確にしたうえで、専門家へ相談されるとスムーズでしょう。

まとめ

今注目の「家族信託」をわかりやすく解説してみましたが、お分かりいただけたでしょうか?

実際に家族信託に興味を持った際に、より詳しく相談したいと思った時、多くの専門家事務所は平日日中しか対応していない事も多く、また役所や機関ごとにやり方も違っていて、とても不便にお感じになるでしょう。

当事務所では、元信託銀行員の経験を活かし、信託銀行以上のサービスを、低料金にて提供しております。

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

また、合わせて相続税が心配な方、税金対策の相談をしたい方向けに、以下のサービスをご紹介します。

認知症対策と合わせて、相続税対策を検討してみるのもお勧めします。

【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】