| 難しさ度 | |

| 重要さ度 | |

| お役立ち度 | |

| 対象者 | 預貯金を相続した方で、今後の手続に悩んでいる方 |

大切な故人様がお亡くなりになった後、預貯金の手続きをどうしたらいいのかを解説しています。

銀行の預金手続きをどうしたらいいのかわからない方向けの記事です。

やむを得ない引き出しを行う場合は、証拠を残しておくことが重要

大切な方がご逝去された直後、ご葬儀代や各種の支払いのために、故人様の預金をどうしても引き出さなければならない事があります。

これ自体はやむを得ないことなのですが、後日、他の相続人とお金の使い道について、「勝手に引き出して持ち出したのではないか?」といったトラブルに発展してしまう可能性があるので、注意が必要です。

最悪のケースとして、正式な相続手続きを経ることなく勝手に引き出しなどを行った場合、後日他の相続人から不当利得返還請求を受ける可能性もあります。

そういった事態を防ぐためにも、葬儀代の支払いなど、やむを得ず緊急を要する場合には、領収書等を保存の上、「何に使ったのか」をしっかりと説明できるようにしておくとよいでしょう。

くれぐれも、他の相続人に内緒で、多額の現金をATMで引き出し、勝手に自分の口座に入金してしまうようなことは避けてください。

預金の引き出し手続きの流れ

預金の相続手続きについて、具体的なやり方を解説していきます。

ステップ①:遺言書の有無の確認

相続手続き全体に言える事ですが、あらゆる財産の手続きを行う際に、一番最初に行うことは「遺言書を探す」事です。

遺言書が有れば、面倒な「相続人同士の話し合い」が不要となり、遺言書に書かれた方が、単独で手続きを行うことが出来ます。

まずは、自宅などに遺言書があるかどうか、しっかりと探してみてください。探し方はこちらの記事をどうぞ。

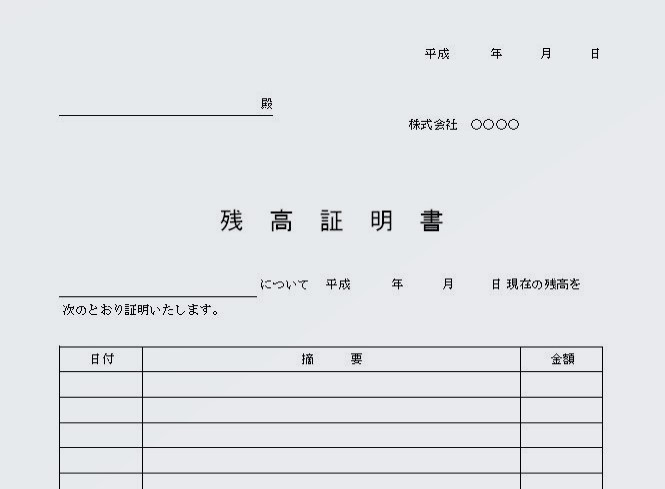

ステップ②:残高証明書を取得する

口座残高を確認するために、故人様が口座を開設していた銀行へ出向いていって、「残高証明書」を取得します。

残高証明書とは、「指定する日時点で、口座の残高がいくらあったのかを証明する書類」です。

相続手続きの為であれば、指定する日は「故人様がご逝去した日」となります。

この残高証明書は、預金の引き出しに必ずしも必要ではないのですが、後々の手続の為にも取得をしておいた方がよいでしょう。

例えば、相続税申告が必要な場合、「ご逝去日時点での財産額」を基準にして、税金がかかるかを計算します。

通帳記帳だけですと、ご逝去日時点での残高がはっきりしないためです。

残高証明書の取得方法は、銀行の窓口に出向いていって「残高証明書が欲しい」と伝えれば、所定の書類を渡してくれますので、必要事項を記入して提出します。。ちなみに、郵送でも送ってくれます。

必要な書類は、おおむねどの銀行も同様ですが、訪問前に念のため確認をしておくとよいでしょう。

- 戸籍謄本(故人様のもの、手続をされる方)

- 実印(手続きをされる方)

- 印鑑証明書(手続きをされる方)

- 発行手数料(約1000円程度)

参考までに、主な金融機関でのリンクを貼っておきます。(相続用の残高証明書取得ページ)

ステップ③:解約手続きを行う

次に、いよいよ預金口座の解約手続きについて解説していきます。

ステップ②の「残高証明書」を銀行窓口で請求した際に、合わせて「口座解約手続きの書類も欲しい」と伝え、書類をもらっておきましょう。

細かな手続きは銀行にって若干の違いはありますが、大まかな流れはどこも凡そ同じです。

遺言書があった場合は、原則として遺言書の内容通りで財産を取得することができます。

遺言書で受け取りを指定された方が、単独で相続手続きを行ってください。

遺言書が無かった場合は、法定相続人全員で、誰がどの財産を取得するのかについて協議を行います。

協議の結果を「遺産分割協議書」という書面に記録し、全員の実印を押印することで、協議内容が有効となります。

| 手続き方法まとめ | |

| 遺言書がある場合 | 遺言書を持参の上、受取人が単独で手続き。 |

| 遺言書が無い場合 | 相続人全員で協議、遺産分割協議書を作成の上、受取人が単独で手続き。 |

参考までに、主な金融機関でのリンクを貼っておきます。(相続用の口座解約手続きページ)

遺言書で「遺言執行者」が指定されていた場合

遺言書内で「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」が指定されている場合があります。

遺言執行者とは、相続人に代わって、遺言執行者が相続手続きを代行して行う人のことです。

故人様が、遺言書を作成した際に、遺言通りに実行してくれる人を事前に指定しておくことが出来ます。

遺言執行者として指定される可能性があるのは、故人様が最も信頼していた相続人や、司法書士等の専門家が挙げられます。

ここで問題となるのが、もし相続人や第三者が遺言執行者に指定されていた場合、手続きに不慣れであったり、多忙等の為、手続きを行うことが困難なこともあるでしょう。

そうした場合は、次の方法で対処することが出来ます。

- 指定された遺言執行者が辞退のうえ、新しい遺言執行者を選ぶ。

別の遺言執行者を選ぶためには、裁判所に対して「遺言執行者の選任の申立て」を行う必要があります。

裁判所(遺言執行者の選任) - 指定された遺言執行者が辞退のうえ、新しい遺言執行者を選ばずに、財産を取得する相続人自身で手続きを行う。

遺言執行者を新たに選ばなかったとしても、遺言書自体は有効です。

預貯金の手続では、口座凍結に注意

金融機関が、預金者である故人様が亡くなったことを知ると、速やかに故人様名義の預金口座を凍結します。

それによって、相続手続きが終わるまで、預金口座からお金を引き出すことが出来なくなるのはもちろんのこと、口座引き落としもできなくなります。

もし公共料金やクレジットカードの請求等を口座からの自動引き落としとしているような場合は、未払いとなってしまいます。

その場合は、後日請求元から紙の請求書が届きますので、そちらを使って支払いを済ませれば問題ありません。ただし、請求元の会社へ早めに連絡し、引き落とし口座の変更手続きを速やかに行うことが必要です。

信託銀行などに相続手続きを依頼する場合

ここまで読んで、「相続の手続って大変・・・」と思った方は、「相続窓口の一本化」サービスのご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

また、故人様が残してくれた大切な資産を確実に相続するためにも、信託銀行等の専門機関に相続手続きを依頼すると、こうした面倒な手続きを一括して代行してくれます。

ただし、一般的に信託銀行は費用が割高(最低100万円~)となりますので、ご自身でしっかりと「どこまで代行してくれるのか」「追加費用は発生するのか」など依頼内容を確認してください。

当事務所では、元信託銀行員の目線で、信託銀行と同一のサービスを、低料金にて提供しております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

他にも、「相続の窓口」では、株式会社ネクサスプロパティマネジメントが運営しており、担当者がお客様の相続手続きに必要な専門家(税理士、弁護士、司法書士など)を手配してくれて、更には不動産の売却まで相談できるため、自分自身で探したり、判断する手間が省けて便利です。

【クリックすると相続の窓口サイトへ移動】

基本的なサービス内容は当事務所と概ね同じですが、夜間対応や料金面で差があるため、「何を」「どこまでやってくれるのか」を問い合わせし、比較してみてはいかがでしょうか。

相続税が気になる場合

相続税がかかるかどうかが気になる方には、「税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】」「税理士ドットコム」といったサービスがあり、税理士など様々な専門家の紹介を行ってくれます。

相続税が心配な方、まずは税理士に話を聞いてみたい方は、こちらのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。

【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】

まとめ

相続の手続は、相続以上に大変だと感じたのではないでしょうか。

日中お忙しい方なら、なかなか手続きが進められない事もあり、気持ちばかりが焦ってしまうかもしれません。

また、故人様のご逝去直後は、何かと支払いも続き、それを立て替え払いしていると、思わぬ高額になってしまう事もあるでしょう。

そんな時は、相続手続きの代行サービスを上手に活用してみてはいかがでしょうか。