と対象者

| 実務度 | |

| 重要さ度 | |

| お役立ち度 | |

| 対象者 | 親族に認知症の方がいる方、将来の相続手続きに不安がある方 |

この記事では、相続人の中に認知症の方がいて、将来の相続手続きを不安に感じている方に向けて、

認知症だと出来ない手続きと、その解決方法についてわかりやすく解説していきます。

相続人が認知症を患っていると、原則として遺産分割協議が出来ず、相続手続きを進めることが出来ません。

でも、予め対策を講じていれば手続きを進めることが出来る、

その方法を知っておきたい方に読んでいただければ幸いです。

当ブログは、「専門家が専門用語を使わず、やさしくわかりやすく相続を解説するブログ」です。

さあ、ご一緒に勉強していきましょう!

認知症の相続人がいると出来ない手続きとは!?

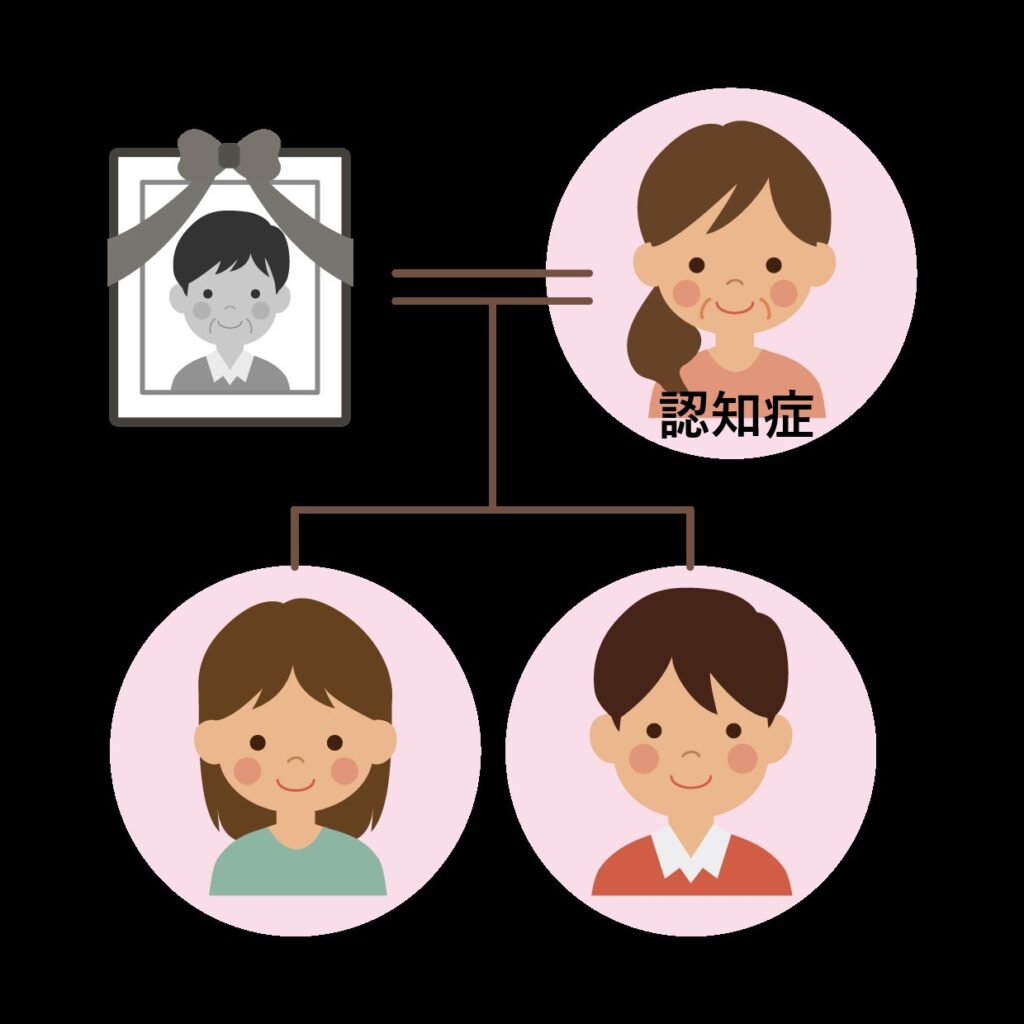

例として、ご両親のどちらかが認知症を患っている場合に、もう一方の親が亡くなってしまった後、

その相続手続きを進めていくケースでご説明します。

話を分かりやすくするため、お母様が認知症を患い、お父様が先に亡くなったと仮定しましょう。

相続手続きを行う場合、銀行などでは必ず「遺産分割協議書を出してください。」と言われます。

(場合によっては、銀行指定の書類に相続人全員の署名・押印をしてくださいと言われることもあります。)

お父様の相続手続きを行おうとした際に、お母様が認知症だと、判断能力が無いため「遺産分割協議」が出来ません。

お母様が署名できないからと言って、遺産分割協議書や銀行書類に勝手にサインしたら、それは犯罪です。

無効となるような遺産分割協議書を提出しても、

銀行では「後で別の相続人から支払ってくれと言われたら困る」ことや、更には二重払いのリスクが発生するため、

取り扱ってくれないのです。

相続人の中に認知症の方がいると、「遺産分割協議」が出来ない。

そうすると、銀行や役所に提出する「遺産分割協議書」が作成できないため、

財産の配分を決定した客観的な証拠が提出できず、手続きが進められない。

他人が遺産分割協議書に勝手に署名押印した場合は、「私文書偽造罪」として罪に問われることも。

認知症者の代理人として協議する事も不可。

認知症者の正式な代理人になれるのは、家庭裁判所で選ばれた「成年後見人」または「任意後見人」のみ。

認知症になると、他にもできないことがあるの?

上記の例で、お母様が認知症を患っている場合、お父様の遺産分割協議が出来ないだけでなく、

他にも様々な場面で社会的な制約が出てきてしまいます。

制約の例としては、次のような事が出来なくなります。

認知症を患っていると出来ないこと

- 預貯金の引き出し

- 介護サービス事業者との契約(訪問介護、デイサービスなど)

- 介護施設への入居契約(老人ホーム、サ高住など)

- 不動産の管理や売買

上記の通り、認知症になると「銀行手続き」や「契約」などの財産に関する重要な行為が出来なくなってしまいます。

認知症の程度にもよりますが、お母様ご本人が預金をATMで引き出そうとした場合に、

キャッシュカードを入れて、暗証番号を入力すれば、実際には預金の引き出しは可能かもしれません。

しかし、窓口での引き出しや振り込みなどに関しては、高齢者へは銀行職員から声かけをするように教育されており、

窓口係が少しでも異変を感じた場合は、手続きを断られてしまうと思っておいた方が良いでしょう。

他にも、介護が必要となった際に、要介護認定を受けて、実際に介護サービス事業者と契約をしようとする際に、

「認知症の方だと契約が出来ません。」と、事業者から断られてしまいまうでしょう。

事業者の立場からすると、利用者本人の判断能力が確認できない中で、強引に契約を結んだとしても、

後日家族から利用契約が無効だと主張されてしまうと、受取った介護報酬を返却しなければならなくなります。

また、以後のサービス提供も出来なくなってしまいます。

このように、認知症が重度に進行してしまった場合は、自身のことであったとしても、

預金の引き出しや契約などが一切できなくなってしまうのです。

親が認知症になったら、もう一方の親には「遺言書の作成」をお願いする

話を戻します。

上記の例でお母様は認知症を患っていたとしても、お父様がまだご健在であれば、

将来のお父様の相続手続きの際に、不安なく進められる方法があります。

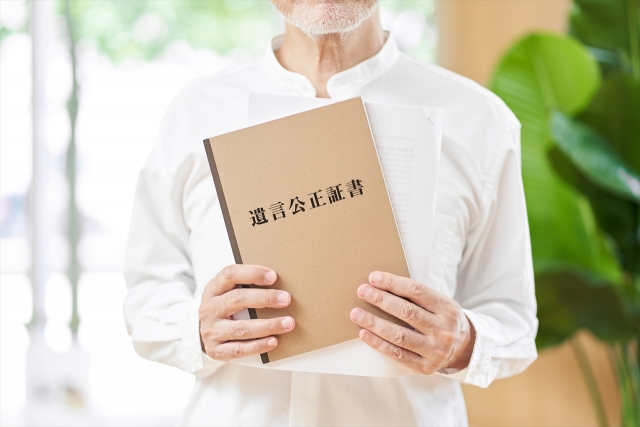

それは、お父様が「遺言書を作成しておく」ことです。

遺言書の作成と聞くと、多くの方が「相続人が揉めないために財産の分け方をあらかじめ決めておく」と考えていらっしゃると思います。

遺言書の役割としては、確かに財産の配分方法をあらかじめ決めておき、紛争を回避するという面もありますが、

他には「相続手続きを楽に進めることが出来る」という役割もあるのです。

遺言書を作成していると、上記で問題となっている「遺産分割協議」を行う必要が無いため、

金融機関等へは、遺産分割協議書に代えて遺言書を提出すれば手続きを進めることが出来ます。

更には、遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことで、認知症の方が窓口へ出向く必要が無く、

遺言執行者が手続きを代わりに行うことが可能となります。

遺言書の役割は、紛争を回避するだけでなく、「相続手続きをスムーズに進める」ためという面もある。

遺産分割協議書を作成する必要が無いため、相続人に認知症者がいても問題ない。

更には、遺言執行者を指定しておくことで、銀行手続きを代わって行ってくれることが可能。

遺言書の作成は「公正証書遺言」の活用が良い理由

相続人の中に認知症の方がいても、遺言書があり、それが法的な要件を満たしたものであれば、遺産分割協議を行わずに相続手続きを進められることは、既に説明しました。

遺言書を作成できるのは、15歳以上で、かつ遺言書の意味や内容をきちんと理解でき、判断できる能力(遺言能力)がある人に限られています。

そのため、たとえ遺言書を書き残したとしても、「遺言書を作成したときに、既に作成者には認知症(の疑い)があった」とか、「精神疾患があった」と疑われると、最悪の場合は遺言書が無効になってしまうことがあります。

そのようなことが起こらない様に、現在は認知症の症状が無くとも、万が一に備えて、公正証書遺言を活用する事をおすすめします。

公正証書遺言は、公証役場で作成するため、遺言能力があることはもちろん、公証人の元で作成するため、法的な要件も問題なく満たした遺言書を作成することが出来ます。

なお、遺言書は公正証書遺言の他に、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。

種類別の作成ポイントや注意点ついては、以下の記事にわかりやすくまとめておりますので、こちらを合わせてご覧ください。

認知症になっても、遺言書の作成が出来る可能性がある

仮に遺言書を作成しようとしたときに、既に認知症の症状があったとしても、必ずしも遺言書が作成できないわけではありません。

遺言書作成の際に、医師2名が立会い、意識がはっきりとした状態で作成したことを証明できれば、認められることがあります。

医師の立会いが要件となるため、かかりつけ医などの協力が必要となりますが、これまで述べたように、「相続人が認知症だった場合の相続手続きの大変さ」を考えると、一考の価値があるでしょう。

相続税が気になる方は、このタイミングで税理士へ相談を

相続対策として、遺言書の重要性はご理解いただけたでしょうか。

実際に遺言書の内容を検討し、考えてはみたものの、この内容で相続税はどうなるのかが気になるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういった場合は、この時点で税理士への相談を検討した方がよいでしょう。

相続税は、もらう財産に応じて納税額が変わってきます。

また、もらう人が配偶者の場合は税金が安くなったりと、様々な控除が受けられます。

そうした相続税の制度を踏まえた上で財産の配分を決めることで、税理士への手数料を支払う以上に、税金を安く済ませる事も可能です。税理士費用は、そのためのアドバイス料と割り切ってもよいでしょう。

税理士側でも、財産内容の確認作業や聞き取りなどに時間を要しますので、依頼を検討する場合は早め早めに動いておくと、税理士からもより良いアドバイスをもらうことが出来ます。

もしもお知り合いに税理士がいない場合、もしくは相続税がかかるかどうかが気になる方には、依頼者に最適な税理士を紹介してもらえるサービスがあります。

相続税が心配な方、まずは税理士に話を聞いてみたい方は、こちらのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。

【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】

まとめ

将来の相続手続きの際に、認知症の相続人がいた場合の手続きの大変さや、その回避方法はお分かりいただけたでしょうか?

相続への対応は、平日日中に動かなければならない事も多く、また役所や機関ごとにやり方も違っていて、とても面倒な作業です。

故人様が残してくれる大切な資産を確実に相続する方法として、信託銀行等の専門機関に相続手続きを依頼すると、こうした面倒な手続きを一括して代行してくれます。

ただし、一般的に信託銀行は費用が割高(最低100万円~)となりますので、ご自身でしっかりと「どこまで代行してくれるのか」「追加費用は発生するのか」など依頼内容を確認してください。

当事務所では、元信託銀行員の目線で、信託銀行と同一のサービスを、低料金にて提供しております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。